あなたは業界研究をどのように行っていますか?業界分析は、緊急度が低いあまり多くの就活生がおろそかにしがちの作業でもありますが実は非常に重要で、周りとかなり差が付くポイントです。

筆者は就職活動時期に、業界分析に関してはかなり深く行い常にビジネスに関してのインプットを継続し続けました。具体的には、短期間でビジネス本を150冊程度読了し、日経新聞・Newspicks・新R25・オンラインサロン・メルマガ・Youtube等様々な媒体を駆使しながらビジネス知識のインプットを継続した結果、経営学部や経済学部の学生にも知識レベルでは負けることはありませんでした。

それらのインプットは結果的に高いレベルのアウトプットを出すことが出来ます。本記事では、現在就職活動をしていて業界研究に困っている学生に向けて、業界研究でやっておくべきことを丁寧に紹介していきます。

就活の業界研究

業界分析を徹底的に行う事で、志望動機をより深くすることに繋がり、結果的に解像度が高い状態で入社後のビジョンなどを語ることが出来るようになります。

業界研究でやるべきこと

そもそも業界研究では何をすればいいのか分からない就活生が多いことは相談を受ける中でよく分かっています。確かに業界研究とは非常に曖昧な表現で具体的に何をすればいいのかは示されていないように思えます。

そこで、最低限ここは把握しておきたい点、3点を紹介していきます。 その3点とは以下のものです。

- ビジネスモデル

- 業界トレンド

- 主要プレイヤー

それでは、各ポイントに関して細かく説明していきます。どれも非常に重要な点なので、漏れなく把握しておきましょう。

1, ビジネスモデル

初めに「ビジネスモデル」です。ビジネスモデルは業界研究を行う上で本当に最低限の要素であり、ここを知らなければ話になりません。その業界でのメインとなるビジネスモデルはどんなものなのかを理解していることは、その業界で働いていくうえで最低限必要知識です。ビジネスモデルとは収益構造・マネタイズ方法と同義と捉えて問題ないです。

会社を運営していくうえで売上を立て利益を出していくことが必要で、その会社において売上がどの要素から成り立っているかを知ることは、働く内部の人間として重要なポイントです。

またビジネスモデルを理解していると、給料の多い業界・少ない業界の違いなどを理解できるようになります。その際に会計学の知識があると尚良いですが、必ずしも会計学を理解していなくてもある程度分かると思います。

人材業界のビジネスモデル

例として人材業界を取り上げるとすると、主なビジネスモデルとして4点あります。

- 人材紹介

- 人材派遣

- 求人広告

- 人材コンサルティング

そして、人材紹介の場合、人材が欲しい会社と転職がしたい人をマッチングすることでキャッシュが得られます。(人材を紹介された会社側から給料の何か月分かが支払われます)

各ビジネスモデルの違い、キャッシュの生み方を把握したうえで志望していることが最低限必要となります。

ビジネスモデルを理解することは、自分がどのような業務を行うことで会社の利益に貢献していくことが出来るのか、ひいてはそれが結果的にどんな便益を社会にもたらすことになるのかを知ることに繋がります。

一社員でも常に経営者の視点に立って日々の業務を行える人材を会社は欲しています。就活生が多くの知識を持ち、高い視座で語っていれば他の学生との差別化は容易です。

2, 業界トレンド

次に「業界トレンド」です。業界トレンドとは、その業界で今どのような流行の波が来ているのか、どんな考え方が主流になっているのかを知ることです。

例えば、現在「DtoC」ビジネスがメーカーやリテール業界で流行っていることも挙げられます。

DtoCとはDirect to Consumerを省略したマーケティング用語です。製造者が直接消費者と取引を行うビジネスを指す。(引用:ferret)

消費者の多くが商品の購入をオンラインで経験するようになり、今後オフラインの購入がメインだったものから、オンラインに徐々に比重がシフトしていくことが予想されています。さらに現状のコロナウイルスの影響により、その変化により拍車をかけて進んでいくことが予測されることから各企業の対応が注目されています。

実際にこのトレンドに乗って、現在WalmartやP&G等多くのグローバルプレイヤーが、DtoCブランドの買収を進めています。また、国内においてもCasperというDtoCでマットレスを販売している会社が最近が上場したこと注目されています。これらの変化を知った上で、その後の経営戦略などを考えられるようになることが求められます。

他にも、IT業界やコンサル業界で「デザインシンキング」という思考法が主流になってきていることが挙げられます。

デザインシンキングとはユーザーに寄り添うことでイノベーションを生むという考え方 (引用:Udemyメディア)

デザインシンキングで重要な事は、顧客の視点に立ち、ユーザーエクスペリエンスを最大化す出来るプロダクト・サービスを開発していくことだと思います。実際にこのデザインシンキングのトレーニングがアップル、IBM、オラクルなどグローバルIT企業で取り入れられているようです。

これらを把握しておくことで、その業界で現在どのようなビジネスが生まれているのか、競合と比べた際の各会社の対策や新規事業に着目することができます。企業研究の際に、この業界トレンドの視点で各企業を掘っていくと相違点などを発見することが出来ると思うので、非常に有効です。

3, 主要プレイヤー

最後に、「主要プレイヤー」を把握しておくことです。主要プレイヤーとは、その業界における時価総額ランキング等で比較した際のトップに位置する企業です。

これらを把握しておくで、各企業への自身の適性や、どの位置がいいのかを比べていくことが出来ます。

例えば、業界シェアを比較することで各企業の成長度や、戦術が大きく変化していくことは明らかだと思いますが、自分自身はどのポジションで何をしたいのか、なぜそのポジションの企業がいいのかをマクロ的に比較していくことが出来ます。

面接の際には、業界の他のプレイヤーと比較されたうえで「何故弊社に行きたいのか」を細かく聞かれることが良くあります。(難関企業ほど多いです)そのため、業界内のメインプレイヤーの特徴などを比較しておくことは、結果的に1つの企業を選ぶ際の折れないロジックの形成に役立つと思います。

具体的な研究方法3選

次に実際にどのようなツールを活用して、リサーチを行っていくべきかに関して説明していきます。ここまでで何について調べていけばいいかを把握できたと思うので、ここから具体的な方法について押さえていきましょう。

本記事ではその具体的な方法について3つ紹介してきます。

1.業界研究本

初めに、本が非常に優良なツールとなっています。基本的に、本は出版に当たり複数回の検査が入るため、情報の信頼性は担保されています。そのため、業界研究に関してはまずは本を利用することをオススメいたします。

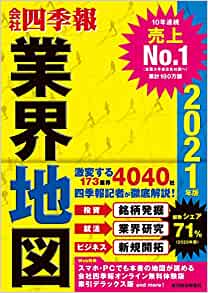

オススメの業界研究本の1つに以下があります。

2.インターネット

次にインターネットです。当たり前かもしれませんが、最近では有用な情報を得られる就活サイトや就活サービスが多数あります。就活サイトでは、ただエントリーをするだけでなく、サイト内にコラムなどがあり業界に関する情報が詰まっている記事を多数読むことが出来ます。

インターネットでは情報量が多いため、触れられる情報量は多くなるため、業界研究本と照らし合わせながら信憑性のある情報を得ていきましょう。

業界研究に利用しやすい就活サイトは多数ありますが、特にオススメなものがonecareerなので是非見てみてください。

3.先輩社員との懇談

最後に先輩社員との懇談が挙げられます。本やインターネットの情報だけでなく、やはり実際に生の声を聴くことで深い部分まで理解することが出来ると思います。

前者2つと異なり、網羅的に情報を把握するというよりは細かな枝葉の部分を知ることに繋がるとは思いますが、実際に先輩社員と話す前に本やインターネットで得た情報を整理した上で最終確認として聞くことでより理解が深まっていきます。

まとめ

本記事では、業界研究に関して最低限やるべきことを紹介していきました。業界研究で何をすればいいか分かっていなかった就活生は、やるべきことが明確になったでしょうか。

初めにも書いた通り、業界の理解度は志望動機の納得度、面接での評価に繋がるため非常に重要な点です。選考が忙しくなる前に徹底的に志望業界の分析を行っていくことをオススメします。周りの就活生はやっていないことが多いからこそ、そこで差を付けられるように頑張りましょう。

企業研究に関しても別の記事で書いていくので、是非併せてチェックしてみてください。